每日經濟新聞 2025-10-04 13:40:32

每經編輯|段煉 潘海福

殲-20作為我國第一款自主研發的第五代隱身戰斗機,突破了高隱身、高性能、高機動等一系列關鍵核心技術。

總臺軍事評論員 魏東旭:利用這種獨特的外形和氣動布局,再加上隱身涂料,它可以最大程度地減少、弱化自身的雷達反射信號,可以讓對手看不見,與此同時也可以實現先敵發現、先敵開火和先敵擊落。

同時,殲-20搭載國內最先進的空空導彈和任務管理系統,大幅提升了打擊成功率,它還能和無人機、預警機等其他航空裝備形成體系作戰能力,實現從單機作戰到體系作戰的跨越。

2011年1月11日下午1時11分,中國首款隱身戰機殲-20實現歷史性首飛。時隔14年,總臺“空天逐夢”獨家公開這段珍貴畫面,解碼戰鷹——殲-20,重溫那個激動人心的首飛時刻。

從1998年殲-10首飛時“甚至做好無法返航準備”,到殲-20首飛時“對顫振特性心里有底”,這背后是中國航空工業二十余年的技術積累與創新突破,標志著中國成為世界上少數能自主研發隱身戰機的國家,實現了歷史性跨越。

殲-20首飛官方畫面首度公開

試飛員:沒過癮就下來了

殲-20作為我國的首款隱身戰機,它的研制歷程凝聚了無數航空人的汗水。2011年1月11日,殲-20一飛沖天,鑄就了中國航空史上又一里程碑。時隔十四年,殲-20官方首飛畫面首度公開。

2011年1月11日下午,殲-20技術驗證機從成都溫江機場一躍而起,跑道一側的研制人員歡呼吶喊,目送這架凝聚心血的戰鷹飛向藍天。

經歷約18分鐘飛行,殲-20平穩著陸,首飛圓滿成功。

殲-20首飛試飛員 李剛:就感覺飛機很靈敏,整個的操控性非常好。我就感覺到很好,沒過癮就下來了。

這個跑道見證的不僅是殲-20的首飛,它承載著中國航空工業二十多年的跨越與堅守。1998年3月23日,殲-10戰機同樣是在這里首飛成功的。殲-10首飛時,我國的航空工業基礎還比較薄弱、首飛風險極高。而到殲-20首飛時,我們更加從容和自信。

殲-20首飛試飛員 李剛:我們研制飛機的水平不斷在提高,如果是發生了顫振,這個飛機會解體的,你跳傘都來不及,但是我們現在風洞吹完了以后,對這種顫振特性心里是有底的,所以說我們風險性比以前要小。

航空工業成都所研究員 薛龍獻:其實我們從殲-10到殲-20,都是一步步創新走過來的,持續不斷地往前走。

殲-20的成功首飛,標志著我國成為世界上少數能夠自主研發隱身戰斗機的國家,實現了航空工業的歷史性跨越。

首飛曾因天氣突變被迫推遲

氣象主管:一下覺得腦袋都大了

2011年1月11日下午1點11分,殲-20成功完成首飛。這一刻匯聚了八個“1”,這看似偶然的數字背后是一段關于堅守與精準的故事。

原定于1月7日的首飛因成都天氣突變、能見度不足被迫推遲。選擇新的首飛日期的重任落在了時任航空工業成飛氣象臺臺長陽凌的身上。

航空工業成飛試飛氣象主管技術師 陽凌:讓我一下子覺得腦袋都大,真的是,成都這個天很難把握。然后就選日子。

首飛對氣象條件極為苛刻,任何一個參數偏差都可能導致任務失敗。陽凌帶領團隊日夜研判,分析上千張氣象圖,最終鎖定1月11日為最佳首飛窗口。

盡管日期已定,成都的天氣仍然充滿變數。首飛當天上午,一場能見度不足600米的大霧突然籠罩機場。憑借經驗,陽凌判斷過一會天氣將會好轉,但不到最后一刻,心始終懸著。11點左右,大霧逐漸散去,隨后,殲-20順利起飛。

氣象保障只是托舉殲-20成功首飛的萬千力量之一。正是無數這樣的細微精準協作,才共同鑄就了八個“1”的傳奇時刻。回首往事,陽凌依然充滿自豪。

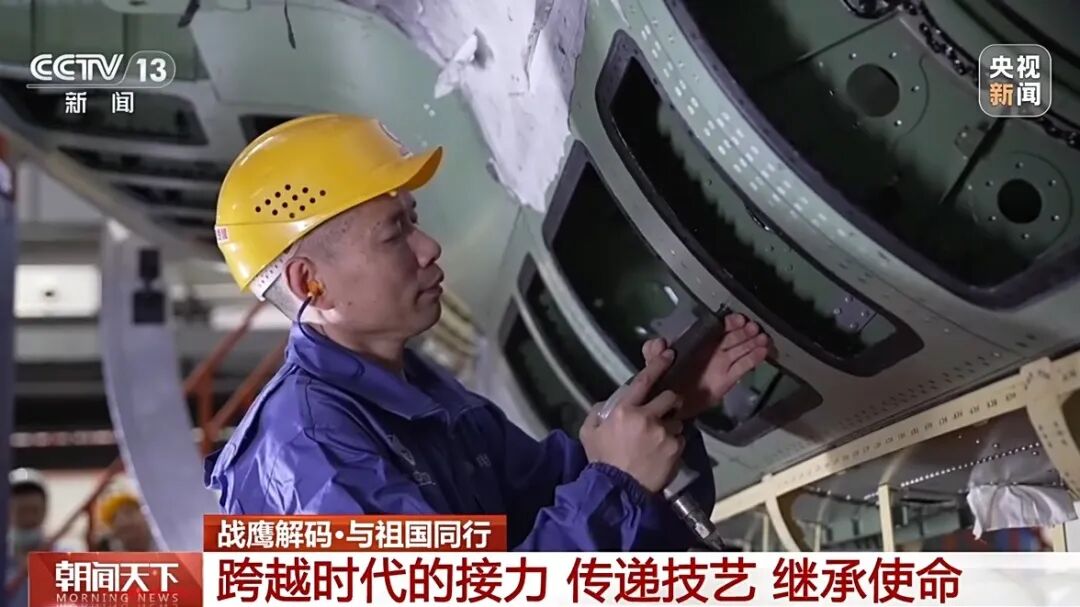

跨越時代的接力

傳遞技藝,繼承使命

殲-20已經成為中國空軍的主力戰機,而它的騰飛,離不開殲-10所奠定的技術根基與人才血脈。在航空工業成飛有這樣一對師徒,師傅曾親手打造殲-10,徒弟如今奮戰在殲-20的裝配一線。

劉時勇,殲-10飛機的鉚裝鉗工、裝配專家,他親歷了殲-10從圖紙到首飛的整個階段。在那段攻堅克難的歲月里,劉時勇和團隊面對的是從零起步的艱難。

殲-10研制中必須對機身進行精準“瘦身”。劉時勇回憶,這一過程要求極高的精度,每一個細節都關乎首飛成敗。三十多年過去,劉時勇參與研制的殲-10系列飛機已成為中國空軍的主力戰機,飛機制造也從手工敲錘走向數字化裝配。在這段歲月中,劉時勇培養出一批優秀的徒弟,馮攀龍就是其中之一。作為新一代航空人,馮攀龍面對的是更先進的殲-20生產線。

憑借扎實的技術與專注的態度,馮攀龍已經成為“中國青年五四獎章”的獲得者。他說,自己是“站在巨人肩膀上”成長的新一代航空人,而巨人正是師傅劉時勇那樣的老一輩航空人。

航空工業成飛首席操作技師 馮攀龍:他就像父親一樣不善言辭,但是在人生的關鍵時刻,他會給你幫助,會給你指點。

當被問及為何選擇航空事業,師徒二人的回答不約而同:“無怨無悔”“既然選擇,就要熱愛”。

航空工業成飛首席操作技師 馮攀龍:我一絲不茍、精益求精把它造好,然后送它去參軍,接受黨和人民的檢閱。看到它成功,我也很開心。

航空工業成飛鉚裝技能專家 劉時勇:我親手干的飛機,能在我們的閱兵現場,飛過天安門廣場,我確確實實也感受到我們祖國的偉大、我們祖國的強大。

從手工到數字,從殲-10到殲-20,變的是技術與設備,不變的是航空報國的精神內核。這是一場跨越時代的接力,是技藝的傳遞,更是使命的繼承。

編輯|段煉 潘海福

校對|文多

每日經濟新聞綜合自央視新聞

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP