每日經濟新聞 2020-09-01 23:25:57

每經評論員 朱玫潔

8月24日,習近平總書記在經濟社會領域專家座談會上,再次提出要以暢通國民經濟循環為主構建新發展格局,并強調這個新發展格局是根據我國發展階段、環境、條件變化提出來的,是重塑我國國際合作和競爭新優勢的戰略抉擇。

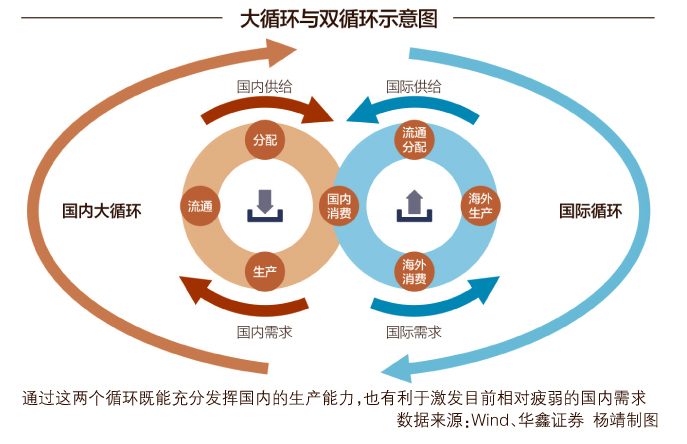

推動形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局,理論界有諸多討論。尤其是針對國內大循環,普遍認為應在以下幾方面發力,包括擴大國內消費、加大產業鏈投資、提高高科技產業規模占比、加強金融體系對實體經濟的支持、培育城市群中心城市等等。

進一步看,則是如何使循環更順暢、更有效的問題。包括降低制度成本,率先以都市圈為抓手,打破行政壁壘,促進要素與資源在流程中運轉通暢。縱觀發展五大要素:勞動力、土地、資本、技術、數據,其流動都有提高效率的空間。

城鄉二元結構間的壁壘,正帶來勞動力、土地、資本等要素“循環通道”的淤塞。例如土地要素市場在城鄉之間發展不統一、不平衡,造成土地資源錯配與利用率低下。可以看見,一些地區因建設用地資源緊張影響發展,同時又有一些地區土地閑置荒廢。今年上半年因房價波動而頻上熱搜的深圳,其房價長居高位與其建設用地緊張密切相關,甚至深圳已沒有足夠的土地資源合理充分地承載一些重要產業。再從宏觀測層面的村莊占地面積來看,1990~2016年,在我國快速城鎮化的推進中,鄉村人口大量向城鎮轉移,但村莊占地面積并未隨人口流出而縮小,反到擴大17%,這其中有許多是閑置資源。

調控這種現象的一大手段是城鄉建設用地增減掛鉤,將一地區內的農村建設用地地塊指標出讓給需要土地進行建設的城市,同時這些農村建設用地復墾為耕地,實現地區內建設用地總量不增加、耕地面積不減少的目標。增減掛鉤節余指標流轉交易被認為是促進土地利用結構優化的重要途徑,不過目前還只局限于貧困試點地區和省域內流轉。

另外,農村人口遷往城市,其空置的宅基地尚不能有效盤活,不僅閑置土地資源,農村人口也無法通過靈活使用宅基地獲得相關財產權益,限制了農村轉移人口的“進城”的消費能力,也縮窄了城市資本進入鄉村的通道。如果能充分利用閑置土地,推動其進入內循環,解決資源錯配的問題,將是內循環的一劑長效燃料。

從勞動力,即人口流動的角度而言,農村轉移人口市民化不完全、不徹底仍是一大梗阻。過去,許多已在城市長期就業居住的農村轉移人口無法在城市地區得到戶籍和與之匹配的教育、醫療等公共服務。上海交通大學教授陸銘曾有研究,在其他所有因素(如年齡、性別、教育、收入等)都已經被控制的情況下,一個外地人如果沒有本地的戶籍,他會比其他人的消費偏低16%~20%,“能省則省”。

勞動力要素“循環通道”不暢,正是影響消費市場的一大因素。對此,近年已有重大推進,《2019年新型城鎮化建設重點任務》中明確“城區常住人口100萬~300萬的Ⅱ型大城市要全面取消落戶限制;城區常住人口300萬~500萬的Ⅰ型大城市要全面放開放寬落戶條件,并全面取消重點群體落戶限制。”當下雙循環格局,也催促著轉移人口市民化的切實行進。

同時,不僅需要注意農村轉移人口的戶籍問題,也需要注意非本市戶籍的城市戶籍人口——這也屬于沒有本地戶籍的外地人,包括許多在北上廣深一線大城市奮斗的年輕人才。超大特大城市并未全面放開落戶,而又恰是消費最集中的地方。如何釋放這部分群體的消費力,為其提供安心消費的發展環境,值得思考。

在內循環提高各類要素流動效率的過程中,都市圈一體化、城市群協同發展無疑是先手棋。一體化戰略的誕生也基于需打破行政壁壘的現實情況。就土地要素而言,在《關于培育發展現代化都市圈的指導意見》提到“在符合土地用途管制前提下,允許都市圈內城鄉建設用地增減掛鉤節余指標跨地區調劑。健全都市圈商品房供應體系,強化城市間房地產市場調控政策協同。”近日,這方面的探索有更大范圍的推進。

自然資源部發布的《關于支持粵港澳大灣區和深圳市深化自然資源領域改革探索意見的函》表示,“在建設用地方面,支持廣東探索建立省域內的建設用地交易機制;探索建立全國性的補充耕地指標跨區域交易機制”。在行政制度層面也有紅利,例如同意廣東探索允許港澳法人憑經公證、轉遞的境外法人身份證明材料辦理不動產登記。

除此之外,在諸多要素的配置上包括技術、資本的流動,在都市圈的尺度下率先進行區域一盤棋的協調發展,在更大的市場中尋找機會,避免重復建設、重復開發,提高效益。盡管這些動作此前也在推動過程中,但在雙循環格局下更顯緊迫。做好內循環,更要求著對現有資源要素進行更充分利用,從而推動其進入有效循環。

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。

未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP